Klänge zum Öffnen innerer Tore

Um die Glasharmonika ranken sich sagenumwobene Legenden

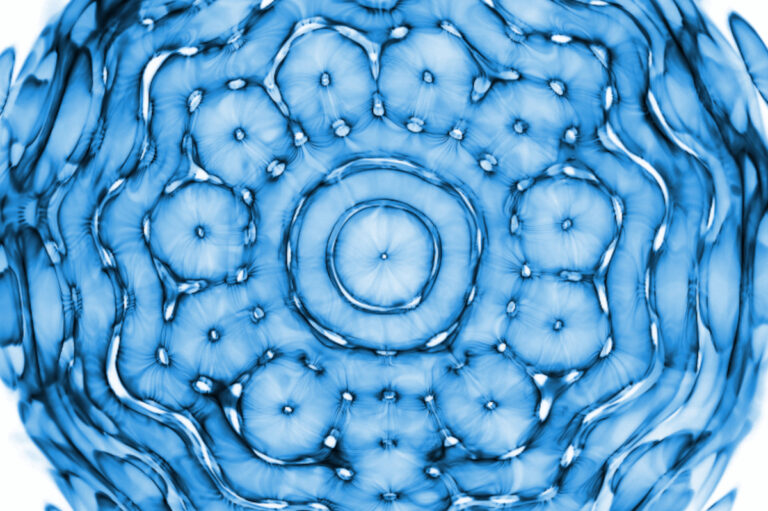

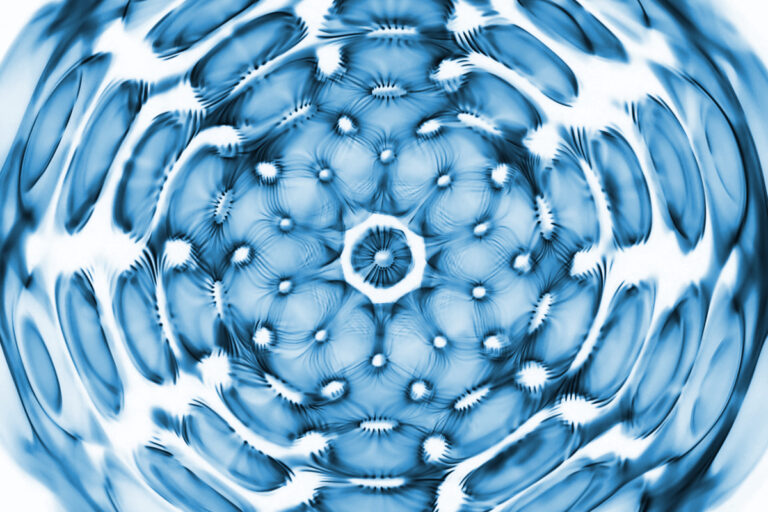

Seit jeher erzählen Legenden von geheimnisvollen Klängen, die Tore zu verborgenen Welten öffnen. Die Glasharmonika bringt dieses uralte Wissen zurück – mit einer Schwingung, die entspannt, harmonisiert und das Bewusstsein erweitert.

Die kristallinen Töne der Glasharmonika wirken beruhigend auf das Nervensystem und helfen, Stress abzubauen und innere Ruhe zu finden.

Ihr sphärischer Klang bringt Körper, Geist und Seele in Einklang, fördert die Selbstheilungskräfte und hebt die persönliche Schwingung.

Die einzigartigen Frequenzen der Glasharmonika ermöglichen tiefe meditative Zustände, fördern Klarheit und öffnen den Zugang zu neuen Wahrnehmungsebenen.

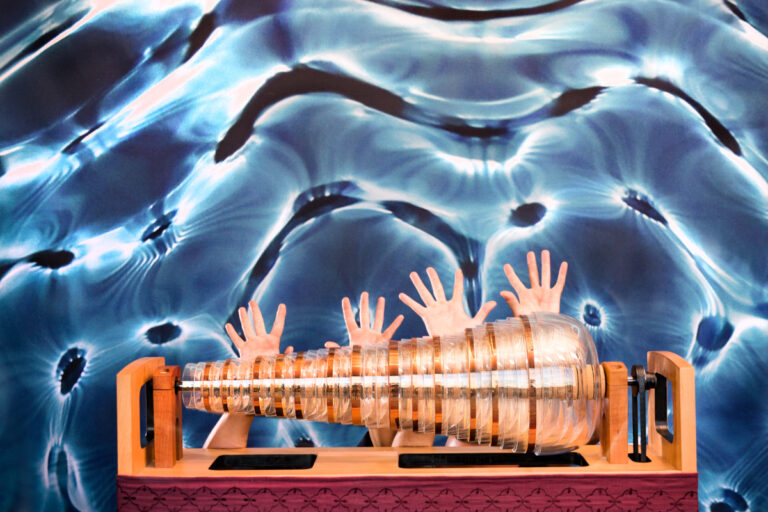

Das Instrument

Die Geschichte der Glasharmonika

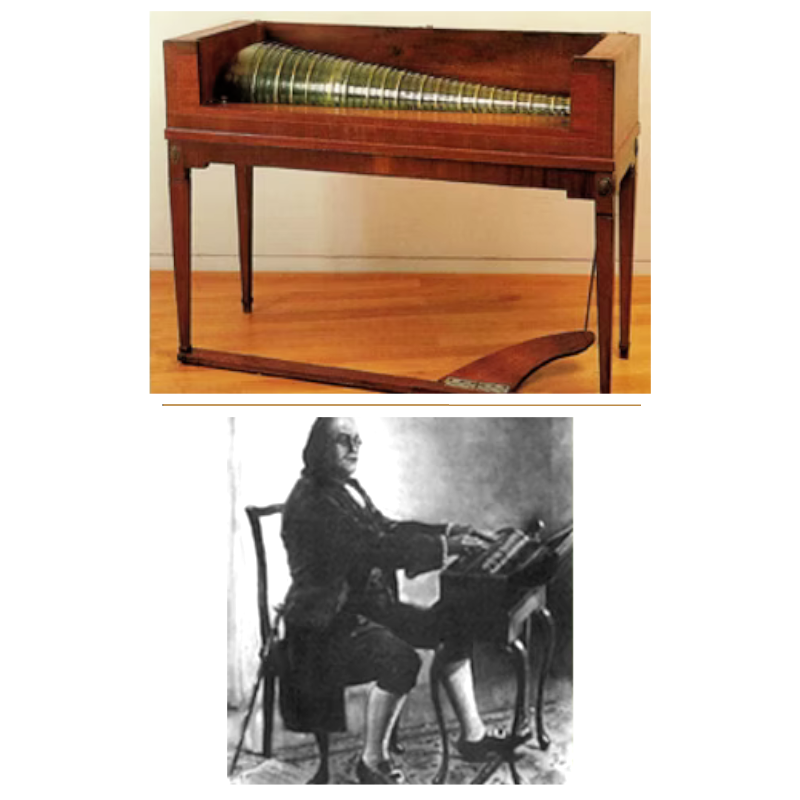

Die Geschichte der Glasharmonika beginnt um 1760 in London. Benjamin Franklin erfindet ein magisches Instrument und nennt es Glasharmonika. Seine „neue Gläser-Maschine“ wird in allen Konzertsälen Europas euphorisch gefeiert. Mozart erweist der Glasharmonika mit seinem letzten kammermusikalischen Werk seine Referenz. Haydn, Salieri und viele mehr komponieren für dieses Instrument. Um 1850 neigt sich die glanzvolle Ära der Glasharmonika allmählich dem Ende zu.

Im 21. Jahrhundert angekommen darf die Glasharmonika wieder glänzen. Die Renaissance der Glasharmonika ist eng mit dem künstlerischen Werdegang des Wiener Glasharmonika Duos – Christa und Gerald Schönfeldinger – verbunden. Seit 25 Jahren bietet das Wiener Glasharmonika Duo seinem Publikum eine Symbiose von poetisch-virtuoser Kammermusik und meditativen Klangwelten ungeahnter Intensität.

Ob in der Royal Albert Hall London, im Wiener Musikverein, bei den Salzburger Festpielen, im Konzerthaus Berlin, dem Menuhin Festival Gstaad ,in der Suntory Hall in Tokyo, in der Elbphilharmonie Hamburg oder im Kennedy Center Washington: Ihre melodische Kunst aus Glas begeistern, fasziniert, berührt.

Als Erfinder gilt Benjamin Franklin

Sphärische Klänge

Benjamin Franklin war amerikanischer Diplomat, Naturwissenschafter, Erfinder (u. A. des Blitzableiters 1752) und Mitglied der St. John’s Freimaurerloge. Bei einem Aufenthalt in London, so die offizielle Geschichte, hörte er ein Präsentationskonzert von Edmund Delaval auf den Musical Glasses, einem Vorläuferinstrument der Glasharmonika. Dieses Erlebnis regte ihn zur Erfindung der Glasharmonika an.

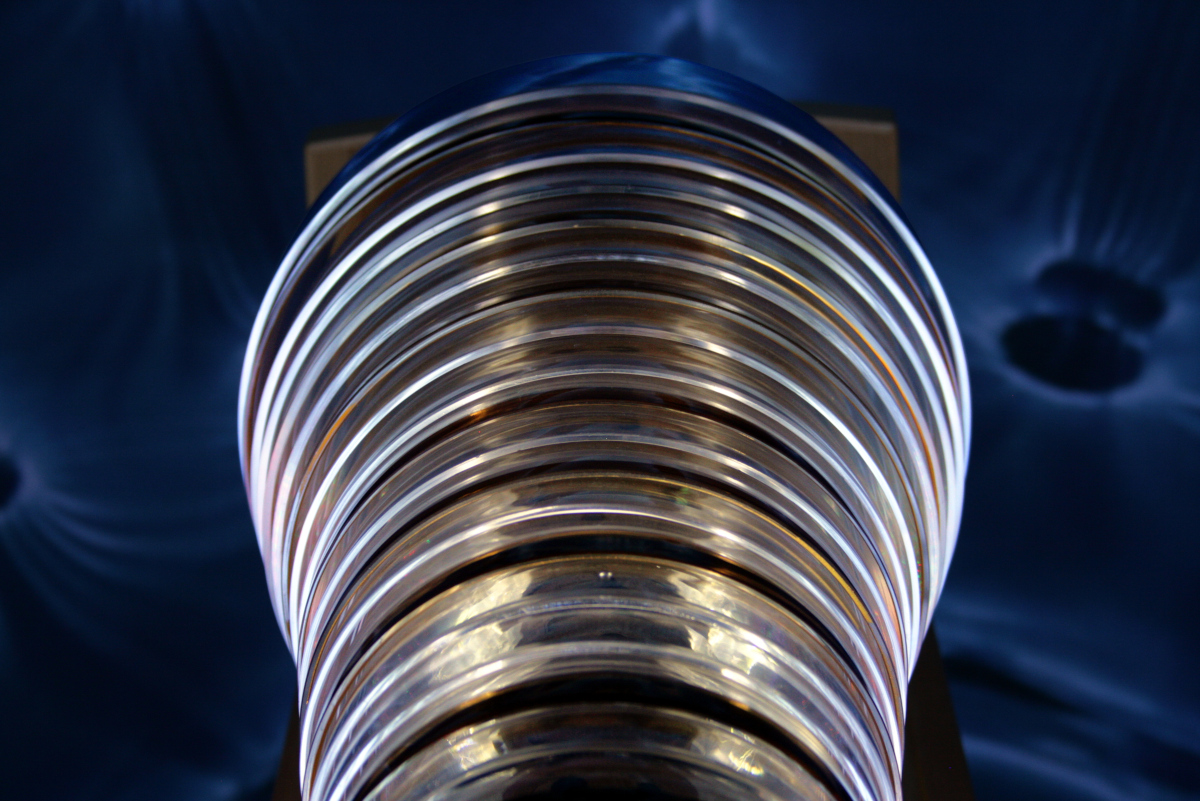

Die Spieltechnik war durch die Musical Glasses schon eingeführt; auch die Anbringung einzelner etwa halbkugelförmiger Glasschalen mit einem Halsansatz bzw. Loch im Zentrum ihrer Wölbung mittels Korkstopfen auf einer horizontalen Achse war schon 1741 zur Verwendung in Glockenspielen und später auch Uhrenglockenspielen bekannt. Franklin wird allgemein die Idee zuerkannt, die auf einer gemeinsamen Achse befindlichen Glasschalen mit einem Fußantrieb in Rotation zu versetzen, wodurch auf den Gläsern von einem Spieler Stücke im Schwierigkeitsgrad der Klavierliteratur ausführbar wurden.

Auch durch die geringen Abstände der einzelnen ineinander montierten Schalen, deren Durchmesser zu den hohen Tönen hin abnimmt, ergeben sich den Tasteninstrumenten vergleichbare spieltechnische Möglichkeiten.

England als Wiege im 18. Jahrhundert

Die ersten Konzerte in Spring Gardens

Die ersten Konzerte auf der neuen Harmonika (wie die franklinsche Armonica seit ihrer Verbreitung im deutschsprachigen Raum genannt wurde) gab Marianne Davies (1740 – ca. 1818), eine Verwandte von Franklin, schon Anfang 1762 im Great Room in Spring Gardens und kurz darauf in Bristol, London und Dublin. In Amerika spielte Stephen Forrage im Dezember 1764 in den Assembly Rooms in Lodge Alley / Philadelphia als erster die Harmonika in einem öffentlichen Konzert. Marianne Davies unternahm 1768 zusammen mit ihrer Schwester, der Sängerin Cecilia Davies (1750-1836), eine Konzertreise durch Europa und insbesondere nach Italien. Franklin hatte Marianne Davies eigens ein Instrument dafür überlassen. Beide Schwestern sollen sich mit Glucks Hilfe am Wiener Hof etabliert haben. Sie wohnten bei J. A. Hasse, der 1769 für Marianne und Cecilia die Cantata pour soprano, harmonica e orchestre komponierte.

In der weiteren Entwicklung der Glasharmonika zum ausgesprochenen Modeinstrument wurden alsbald weitere Instrumente in großer Anzahl gerade in den damals deutsch- sprachigen Gebieten von zahlreichen Herstellern angefertigt. In diesen Regionen waren die zur Glasherstellung notwendigen Rohstoffe reichhaltig vorhanden und die Techniken der Glasverarbeitung entsprechend weit entwickelt. Der Karlsruher Hofkapellmeister J.A. Schmittbaur erweiterte als erster den Tonumfang seiner Harmonika von c-f“ (später c-c““) und unterrichtete auch die mit vier Jahren durch eine Pockenerkrankung weitgehend erblindete Mariane Kirchgeßner (1769 – 1808).

Im Januar 1791 trat sie zusammen mit ihrem künftigen Begleiter und Förderer, dem einflussreichen Musikverleger Heinrich Philipp Carl Bossler, ihre erste Konzertreise durch Europa an. Ihr Harmonikakonzert in Wien am 10. Juni 1791 veranlasste W. A. Mozart, ein Quintett für Harmonika, Flöte, Oboe, Viola und Cello (KV 617) und ein Solo-Adagio (KV 617a = KV 356) für sie zu komponieren. Am 19. August folgte die Uraufführung von KV 617, das zur Grundlage ihrer zehnjährigen außergewöhnlich erfolgreichen Virtuosenreise werden sollte.

Mariane Kirchgeßner blieb zwar die bekannteste Harmonikaspielerin, aber Pavel Masek soll den Kritiken zufolge mindestens ebenso virtuos gewesen sein, während ein Carl Schneider aus Gotha bei weitem als der fertigste Harmonikavirtuose beschrieben wird.

Text: Lorenz Duftschmid

Österreich als Wiege im 21. Jahrhundert

Die ersten Konzerte in Wien

Mehr als zwei Jahrhunderte nach dem ersten Glanz der Glasharmonika findet das Instrument heute in Österreich zu einer neuen Blüte. Ausgehend vom südlichen Burgenland hat sich eine lebendige Tradition entfaltet, in der nicht nur historische Werke gepflegt, sondern auch zeitgenössische Klangräume erschlossen werden. Die Glasharmonika kehrt damit nicht bloß als Rarität, sondern als lebendiger Klangkörper in das musikalische Bewusstsein zurück – getragen von Künstlern, die ihre alchemistische Wirkung wieder erlebbar machen.

Musical Glases

Das Verrophon

Der Instrumentenbauer Sascha Reckert entwickelte 1983 eine moderne Form der „musical glasses“, das Verrophon. Es ist ähnlich und doch ganz anders als die Glasharmonika.

Senkrecht in einem Holzkorpus befestigte Glasröhren werden an den oberen Rändern angespielt, das Glas beginnt zu schwingen und der Ton erklingt. Die Tonhöhe wird durch die Länge der Röhre bestimmt, die Stimmung ist temperiert, die Töne sind chromatisch angeordnet.

In der zeitgenössischen Literatur aufgrund seiner Klangintensität als Orchester und Solo Instrument eingesetzt ist das Verrophon mit seiner präzisen, klaren Klangfarbe eine ideale Ergänzung zur Glasharmonika.